국제

아프리카,중국 선점 속에 각국 진출 박차

by eknews posted Jan 11, 2012

아프리카,중국 선점 속에 각국 진출 박차

'기회의 땅' 아프리카가 풍부한 노동력과 광물자원, 거대 소비시장 등의 이점을 바탕으로 세계 경제의 한 축으로 평가받고 있다.

이에따라 유럽,중국, 일본, 인도 등이 54개국으로 구성된 아프리카의 신흥 시장에 대한 성장 가능성을 높이 보고

신사업기회 발굴에 높은 기대를 갖고 진출에 박차를 가하고 있다고 LG경제 연구소가 보고서를 통해 분석해 발표했다.

이 보고서에 따르면 특히,중국정부와 기업들은 수십조 원 규모의 투자를 통해 아프리카 각국의 인프라 수요 계획,

시장특성에 맞춘 현지화에 빠르게 성공하고 있다. 중국정부는 행정기반시설, 교육, 보건의료 분야의 각종 인프라

시설을 구축해 주고, 기업들은 고용을 창출하고 통치기반을 지원해 주는 건설과 IT정보체계 구축을 지원하는 전략을

구사했다. 특히 미래 아프리카의 정보통신(IT) 시장 성장을 낙관하고 화웨이 등을 지원해 케냐, 탄자니아, 세네갈,

이디오피아 등에서 닥치는 대로 이들 국가의 전산 백본망을 깔아주고 있다. 소위 베이징 컨센서스 발전 모델 이식을

위한 정부, 기업, 금융기관 3자간의 일사불란한 공략이다.

54개국과 2천 개 언어로 구성된 아프리카

아프리카를 크게 4가지 범주의 국가군으로 분류해보면, 산업화에 진전을 이룬 국가들, 석유 등 자원을 수출하는 국가들,

산업화 초입에 들어선 신흥성장국가들, 저개발 후진국가 등으로 분류 가능하며 이러한 범주 내에서도 국가마다 특성이

상이하다.

또한,석유 및 광물 등 자원기반형 성장국가, 곡물수출형 국가, 공적개발원조자금(ODA) 의존형 국가 등 나름 다양한

분류기준을 통해 분석가능하다.

아프리카 대륙은 아시아 다음으로 큰 대륙이다. 미국, 중국, 인도, 영국, 일본의 면적을 합친 크기로 54개국이 몰려 있고

무려 2,000 개의 언어를 사용하고 있다.

글로벌 금융위기 도래 전 아프리카 전체적으로는 2000년~2008년 간 평균 5.6%의 실질성장률을 기록했다. 2010년 메킨지

연구에 따르면 연 소득 5천 달러 이상 가구가 2000년 5천만 세대에서 2008년 8천만 세대로 증가했다. 10년 후엔 1억 3천만

세대가 될 것으로 전망했다. 글로벌 금융위기 전까지 외국인투자증가세도 가팔랐다.

전 세계 기업들 각축 속 주도권 잡은 중국

아프리카 식민지 경영을 통해 이미 오래 전부터 구미 국가들은 탄탄한 브랜드 파워를 구축했다. 일본은 7,80년대부터

공적개발원조(ODA)와 차관증여를 통해 입지를 쌓았다. 중국은 2000년대 들어 자원개발연계형 대규모 직접투자로

인프라와 자원을 맞바꾸는 빅딜로 시장을 휩쓸고 있다. 인도는 19세기 후반 영국의 동아프리카 식민통치 시절 이

지역에 온 철도건설노동자 후예들이 정착한 후 케냐, 탄자니아, 우간다, 르완다, 브론디 등 국가 상권의 대부분을

장악하고 있다. 한국인이 불과 수 백 명이 거주하는 케냐에만 10만 명이 넘는 인도인들이 거주하고 있다.

특히, 아프리카 전체에 현재 백만 명에 육박하는 중국인들이 활보하고 있다. 상주하는 인구만 50만 명이 넘어

아프리카 거주 한국인 수 11.072명의 50 배 가까이 된다.

게다가 일본 기업들도 현지화에 박차를 가하는 모습이다. 일본회계사무소 발간 자료에 따르면 미쓰이 상사는

매년 2백여 명의 신입사원을, 히타치제작소는 2012년 2천여 신입사원 중 3분의 2를 아프리카 등 신흥시장에

수개월에서 길게는 2년간 현지전문가로 양성하기 위해 파견할 계획이다. 그 밖에 도요타 자동차, 소니 등 대기업들은

물론 다케다(武田)약품 등 중소기업들도 신흥시장 전문가 양성에 적극적이다.

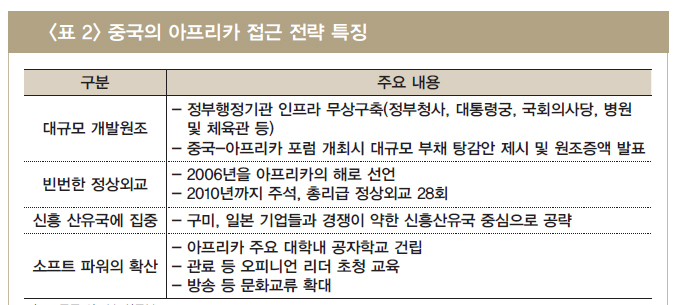

중국, 자원확보와 제조상품 수출에 박차

중국의 아프리카 공략 최우선 목적은 자원확보와 제조상품 수출이다. 목표달성을 위한 방식은 신흥 산유국 등 기존

서구선진국들의 영향력이 약한 나라들을 대상으로 대규모 투자를 동반한 물량공세 전략이다. 외환 보유고가 3조 달러가

넘는 탄탄한 유동성을 기반으로 아프리카 각국 정부가 발주하는 각종 공공 프로젝트 입찰경쟁에서 저가입찰, 더

나아가서는 무상원조마저 가리지 않음으로써 단기간에 아프리카 국가들의 인프라 구축사업을 휩쓸고 있다. 대규모

개발원조 전략은 정부 인프라시설 무상건설, 대규모 부채 탕감, 문화/의료/교육 사업분야 지원 등 그야말로 해당

국가들이 혹할만한 수준으로 진행되고 있다. 또 2004년 이래 아프리카 전체 54개국 중 28개국을 방문한 적극적인 정상방문

외교, 각종 아프리카 정상회의 개최, 인권문제 중립성 유지 등 외교역량을 총동원하고 있다.

그 결과 2010년 중국의 아프리카와의 교역규모는 1,230억 달러로 한국 교역규모의 10배를 넘는다. 직접투자액은 약 100억

달러로 일본의 5배, 한국의 30배가 넘는다. 그나마 한국의 대아프리카 직접투자액은 감소세에 있다. 중국은 석유수입

비중에 있어서도 1995년 11%에서 2010년에는 30%, 2025년에는 45%를 넘어설 전망이다. 남아공 스탠더드 은행에 따르면

2015년 중국은 교역 3천억 달러, 직접투자 500억 달러, 2025년 석유수입 비중 45%를 목표로 설정해 놓고 있다.

경제발전과 산업화를 통한 삶의 질 개선을 바라는 아프리카 각국 정부의 노력과,아프리카 진출에 전력투구하고 있는 유럽,

중국,인도,일본 등의 목적이 맞아떨어지면서 아프리카는 아시아에 이어 새로운 개도국으로 떠오를 전망이다.

유로저널 김세호 기자

eurojournal01@eknews.net

Articles

-

英 국방부,항공모함 등 돈되는 것 바겐세일

英 국방부,항공모함 등 돈되는 것 바겐세일

-

[국제] 영국, 유로존 가입과 새 EU조약 반대 분명히 해

[국제] 영국, 유로존 가입과 새 EU조약 반대 분명히 해

-

세계 대체 에너지 급증, 태양광 전지 제조 장비 호황

세계 대체 에너지 급증, 태양광 전지 제조 장비 호황

-

이라크 주민들 5 년전쟁에‘후세인 향수병’ (펌)

이라크 주민들 5 년전쟁에‘후세인 향수병’ (펌)

-

호황 누리는 브라질 경제, 내수·성장 '두 토끼' 잡아

호황 누리는 브라질 경제, 내수·성장 '두 토끼' 잡아

-

전세계 경제 동시불황,탈출구가 안보여

전세계 경제 동시불황,탈출구가 안보여

-

푸틴 에너지 외교,미국 견재 따돌려

푸틴 에너지 외교,미국 견재 따돌려

-

한.중.일 FTA, 10년간 최대 1.45% 추가성장 기대

한.중.일 FTA, 10년간 최대 1.45% 추가성장 기대

-

이집트 사태, 유럽연합과 중동국가들 의견 엇갈려

이집트 사태, 유럽연합과 중동국가들 의견 엇갈려

-

태양광 전력, 신흥 시장에서 고성장 주요 에너지원으로 부상해

태양광 전력, 신흥 시장에서 고성장 주요 에너지원으로 부상해

-

중국 해외 여행객,지난 한 해동안 92조원 뿌려

중국 해외 여행객,지난 한 해동안 92조원 뿌려

- 일본 대표기업들, 생존 위한 구조 개편 가속화

-

아프간 탈레반 포로 541명 탈출로 다국적군 타격

아프간 탈레반 포로 541명 탈출로 다국적군 타격

-

[국제] 아프리카의 反중국 반감과 경계심 크게 확산

[국제] 아프리카의 反중국 반감과 경계심 크게 확산

-

세계인 10명 중 '6명은 난민 위장 테러리스트 우려, 4명은 국경 봉쇄 희망'

세계인 10명 중 '6명은 난민 위장 테러리스트 우려, 4명은 국경 봉쇄 희망'

-

美,中 아시아 패권 싸움에 한국 등 터져

美,中 아시아 패권 싸움에 한국 등 터져

- 일 지진 피해 복구 정책 방향,글로벌 경제 영향

-

美 양적완화 축소,한국과 대만 제외한 신흥국들 취약성 드러나

美 양적완화 축소,한국과 대만 제외한 신흥국들 취약성 드러나

- 국제유가를 비롯한 상품가격 급락에 해외펀드 약세

-

[국제] 美정부 빚 13조弗에 하루 이자만도 10억弗

[국제] 美정부 빚 13조弗에 하루 이자만도 10억弗

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5