|

|

||||||||||

|

||||||||||

|

|

최지혜 예술칼럼

2024.02.27 10:04

‘우리는 사랑하는 사람에게서 잔인함을 경험한다.’ - 루이즈 부르주아2

조회 수 36 추천 수 0 댓글 0

유로저널 374 ‘우리는 사랑하는 사람에게서 잔인함을 경험한다.’ - 루이즈 부르주아2

5. 우리는 사랑하는 사람에게서 잔인함을 경험한다. 루이즈 부르주아(Louise Bourgeois, 1911-2010)는 “내 작품 세계에는 외로움과 잔인함이 있다”고 말했다.

“우리는 사랑하는 사람에게서 잔인함을 경험한다. 사랑하는 사람에게 언제나 원하는 것을 다 얻을 수는 없기 때문이다.” - 루이즈 부르주아 -

그녀의 작품들은 사람들의 관심사에 대한 것이 아니라 자신의 트라우마를 담고 있다. 그 중에서도 가장 가깝고 가장 사랑했던 가족에게서 받은 상처와 고통을 표현했다. 파격적일 정도로 잔인함을 그대로 담고 있었던 부르주아의 조각처럼, 1930년대 말부터 시작한 판화에서도 그녀의 과거에 대한 치유, 회상, 불만, 억제 등 복합적인 의미를 엿볼 수 있다.

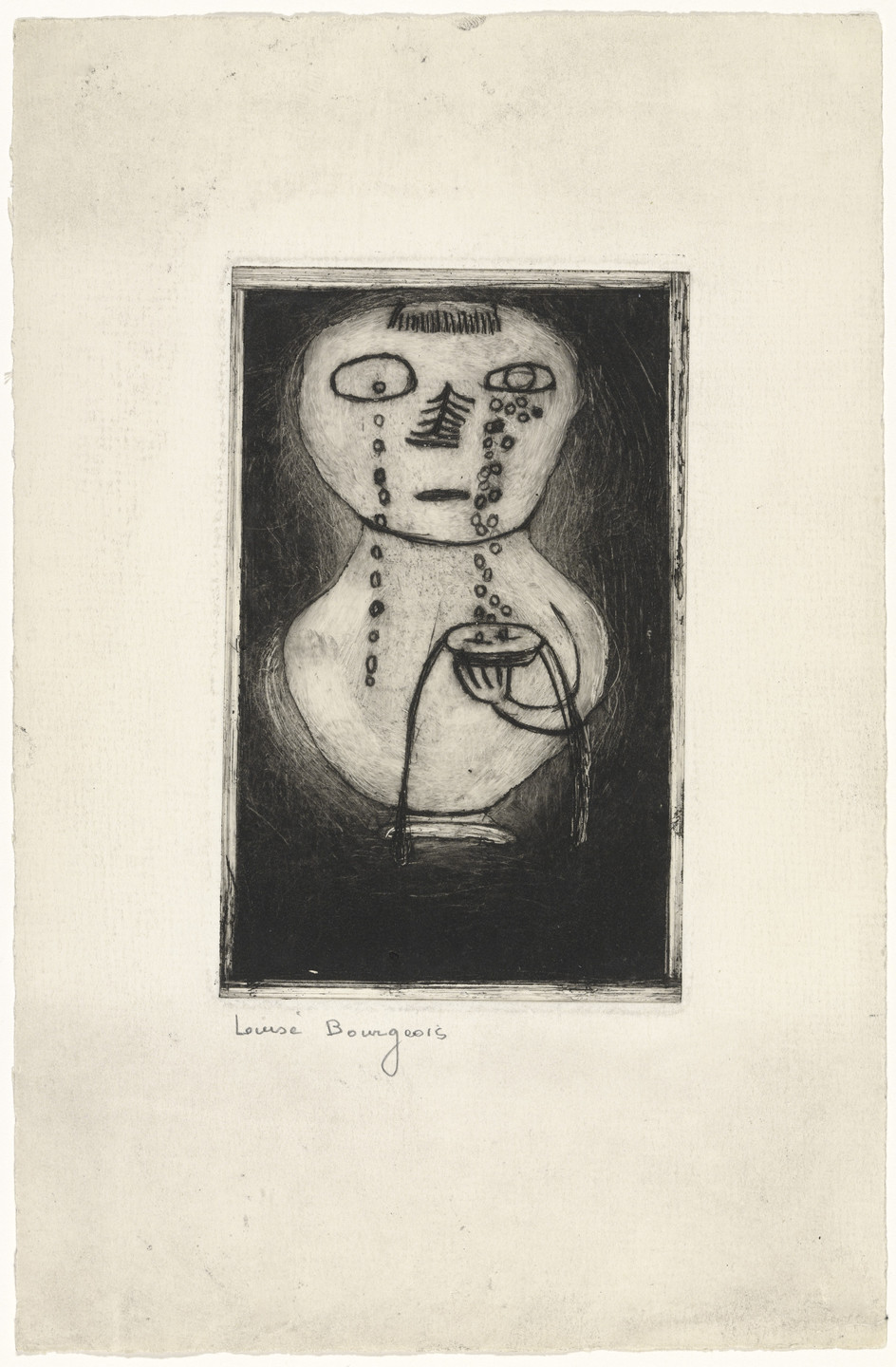

Louise Bourgeois, Vase of Tears, c. 1946 (사진출처:MoMA) 이 작품에서 부르주아는 자신이 눈물을 흘리고 또 담는 화병 자체가 되었다. 우리가 뭔가 잊어버리기 위해선 우선 용서를 해야 한다. 용서는 ‘내가 모든 것을 이해한다. 그러니 이제 너를 용서한다’가 아니라, 이해할 수 없어도 그저 받아들임이다. 부르주아는 우리에게 매일 이렇게 과거를 잊어버리거나 받아들이는 것이 필요하다고 말했다. 그런데, 만약 힘든 과거와 타협할 수 없다면, 그 때부터는 예술가가 되어야 한다고 조언했다. 부르주아의 작품 속에 자주 등장하는 거미는 그녀의 어머니다. 남편의 외도와 강압을 이해하는 것이 아니라 그저 받아들이고 가정을 지켰던 그녀의 엄마. 처음에 부르주아는 그런 엄마를 이해할 수도 없었고 싫어했다. 하지만, 이런 미워하는 마음보다 엄마에 대한 연민과 사랑이 컸고 그것은 그녀를 지탱해주는 힘이었다. 그래서 부르주아에게 어머니라는 존재는 알을 품고 지키는 큰 엄마거미와 같은 영웅이자 기념비적인 대상이 되었다. 가장 좋은 친구이자 다정했고 현명했던 엄마. 그리고 모기처럼 인간에게 유해한 다른 곤충들을 잡아먹는 거미처럼 엄마는 늘 부르주아를 지켜준 존재였다. 부르주아 작품 속 자주 등장하는 또 다른 소재는 거울이다. 이것도 부르주아 자신을 제외한 모든 것을 받아들이는 존재였다. 거미, 거울과 함께 또 많이 사용된 소재는 바늘이다. 이것도 또한 무용한 것을 유용한 것으로 엮어내는 관용의 역할을 하는 것이었다.

“난 인생은 비극이라 여긴다. 하루하루 생존해 나가는 것이 고통이라고 생각한다. 내 작업은 고통과 상처를 정화하고 치유하는 투쟁을 위해 존재한다.” - 루이즈 부르주아 -

부르주아뿐만 아니라, 많은 예술가들이 삶에서 겪은 다양한 감정들을 자신들의 작품 속에다 풀어 놓는다. 거대하고 풍만한 여성 조각인 '나나(Nanas)' 시리즈로 잘 알려져 있는 프랑스계 미국 예술가 니키 드 생팔(Niki de Saint Phalle,1930-2002)도 자신의 모든 감정과 생각, 회상, 경험들을 작품 속에 드러냈다. 니키는 예술을 자신의 구원으로 그리고 필연으로 얼싸안으며, 11살 어린 나이에 친아버지로부터의 성폭행을 당한 트라우마와 냉정하고 권위적인 어머니로부터 받은 또 다른 깊은 상처를 치유했다.

Niki de Saint Phalle, Black standing Nana,1995 (사진출처:Artnet) 자신의 엄청난 기쁨, 욕망뿐만 아니라, 비극, 그리고 고통까지 모두 자신의 삶이라고 말하는 니키. 그녀는 과감했다. “비밀은 없다. 나는 그 어디에도 숨지 않는다.” 니키도 부르주아도 이렇게 용기있는 솔직함으로 자신들의 모든 것을, 특히 드러내고 싶지 않는 깊은 마음 속 상처와 치부를 그대로 작품을 통해 까발렸다.

Louise Bourgeois (사진출처:Wikipedia)

6. ‘선데이 살롱’ 부르주아는 정말 투쟁적으로 작품활동을 했다. 99세로 세상을 떠나기 바로 직전까지 그녀는 작품 활동을 쉬지 않았다. 하루 2시간 이상 꾸준하게 그림을 그리며 왕성하게 활동했다. 그리고 매주 일요일 3시 정각, 자기 집 거실에서 미대생, 작가, 시인 등을 불러 모아 대화를 나누는 자리를 마련했다. 이것이 바로 ‘선데이 살롱’이다.

“나는 내 자신에겐 관심이 없다. ‘I, me, myself’라는 말은 소름끼친다. 나는 다른 사람에게 관심이 있고 그들의 이야기가 궁금하다. 이것이 ‘선데이 살롱’을 시작한 이유다.” -루이즈 부르주아 -

그녀는 사실 1997년 이후 집 밖을 잘 나가지 않았다. 그런 그녀에게 ‘선데이 살롱’은 바깥 세상과 소통하는 창구였다.

Louise Bourgeois's Sunday Salon (사진출처:Raggedy Ann’s Foot) ‘선데이 살롱’은 누구든지 참여할 수 있었다. 하지만, 단 두 가지 원칙이 있었다. 하나는 직접 제작한 작품을 들고 아티스트로서만 참석할 것, 그리고 다른 하나는 감기에 걸리면 오지 말 것이었다. 스물 명 남짓의 사람들이 주로 참석했다. 그들은 각자의 작품을 들고 부르주아의 집으로 한 줄로 서서 들어가야 한다. 왜냐하면 좁고 낡은 현관 복도를 지나가야 하기 때문이다. 그런데, 그 안쪽에는 더 낡은 거실이 있다. 거실에는 조그만 의자가 네모꼴로 놓여 있고, 실내는 좀 어둑어둑하다. 오른쪽엔 책장이, 왼쪽 벽에는 부르주아의 전시 스크랩이 빽빽히 붙여 있다. 조그만 작업 책상 위에 손님들을 위한 음료수와 술, 그리고 초콜릿이 놓여 있다. 한편엔 수북이 쌓인 미술 도구들과 서류 더미들도 있다. 전체적으로 세계적으로 유명한 예술가의 집이라고 하기엔 작고 초라해 보인다. 이렇게 모인 사람들은 부르주아가 나오기를 기다린다. 바짝 마른 몸, 130cm 정도의 키의 부르주아가 나와 빨간 모직 담요를 무릎에 덮으며 책상 옆 파란 소파에 앉는다. 시계 반대 방향으로 사람들은 자신들의 작품에 대한 설명을 시작한다. 그것이 끝나면, 모마(MoMA)의 전 큐레이터인 파울로가 먼저 자신의 의견을 이야기한다. 부르주아는 작품 발표가 끝날 때마다 고개를 끄덕이며, 좋다라고 반응해 준다. 그녀에게 ‘선데이 살롱’은 또 다른 모습의 작품활동이었던 것 같다. 그녀는 사람들이 서로 소통하는 것을 어려워한다고 생각했다. 그리고 그녀는 작가로서 이것에 대한 책임감을 느꼈다.

“나는 사람들을 서로 소통하게 이끌어주고 싶고 그들이 나를 좋아하게 만들고 싶다.” - 루이즈 부르주아 -

Louise Bourgeois, We Love You, 2000 © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY (사진출처:MoMA) 그런데, 부르주아는 젊은 세대들의 작품과 그들을 이해하는 것은 즐거운 일이긴 하지만 끝날 때마다 어떤 결핍감을 느꼈다고 말했다. 또한 참석한 사람들도 그들이 원하는 것을 얻어가지 못했다는 느낌을 받을 때도 많았을 것이라고 생각했다. 왜냐하면 ‘선데이 살롱’에 오는 사람들은 부르주아가 자신들이 제2의 피카소가 될 수 있도록 용기를 북돋워주는 말을 해주길 바랐지만, 그녀는 이것이 사실 불가능한 일이라고 말했다. 그렇다. 부르주아의 말대로 예술가든 일반 사람이든 스스로의 정체성을 찾는 과정은 자신말고는 그 어떤 누구도 대신해 줄 수가 없다.

7. 마주하기

(다음에 계속…)

유로저널칼럼니스트, 아트컨설턴트 최지혜 메일 : choijihye107@gmail.com

Category

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |

|||||||||