댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

최지혜 예술칼럼

2024.06.24 16:14

서로 다른 하늘과 땅 – 윤형근과 김환기 2

조회 수 1131 추천 수 0 댓글 0

유로저널 385 서로 다른 하늘과 땅 – 윤형근과 김환기 2

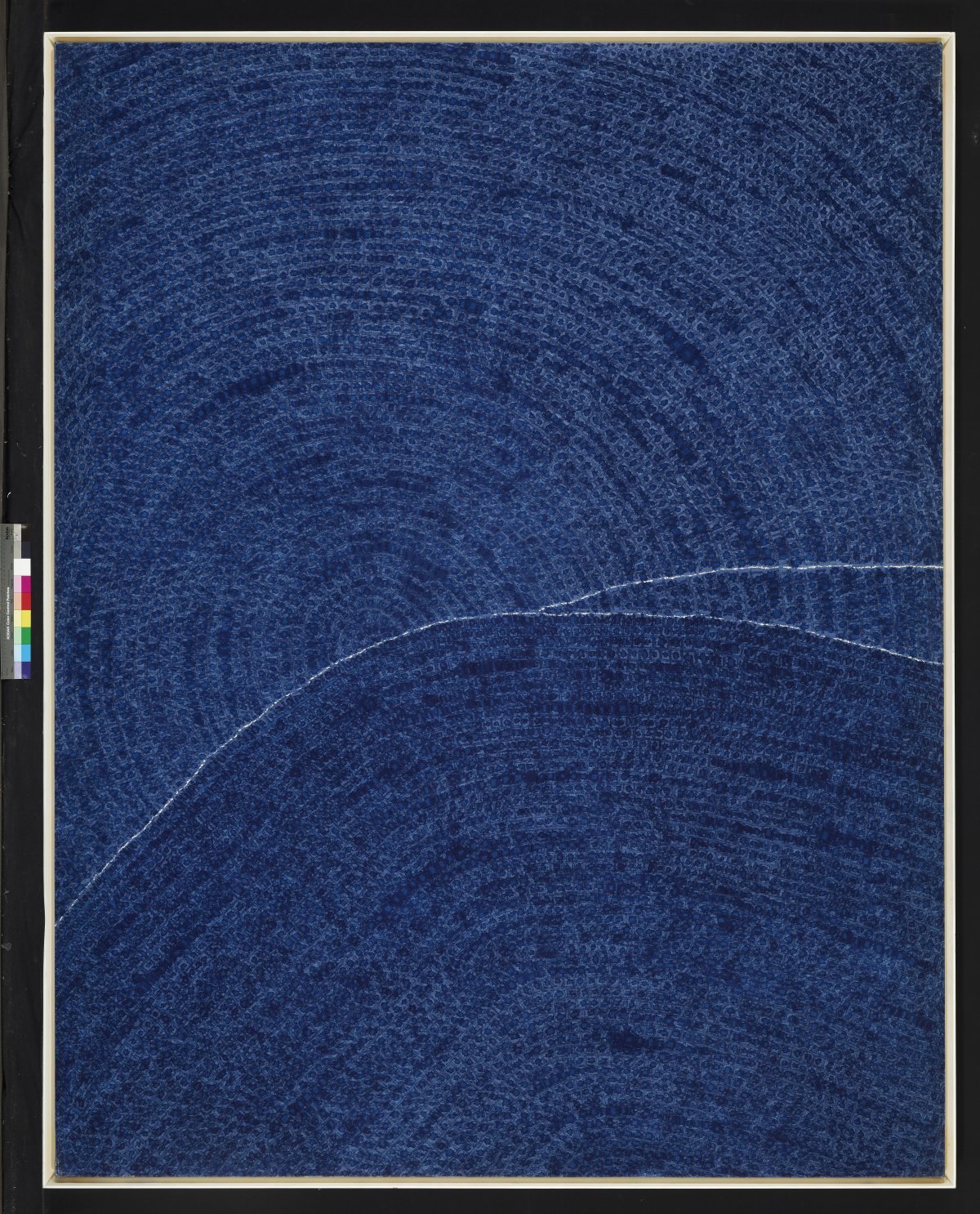

김환기(1913-1974) 작가는 두꺼운 면인 ‘코튼 덕(Cotton Duck)’에 유화 물감을 소나무에서 얻는 증류 오일의 일종인 터펜틴 기름에 섞어 희석하고 점들을 살짝 굽어 있는 곡선을 따라 찍었다. 코튼 덕 캔버스는 100% 면으로 만든 페인팅 캔버스의 일종인데, 페인팅, 스트레칭, 프레이밍의 혹독한 환경을 견딜 수 있을 만큼 견고하고 내구성이 뛰어나다. 그리고 질감이나 유연성, 그리고 흡수성이 좋아서 많은 예술가들이 사용하고 있는데 김환기 작가도 많이 사용했다. 김환기는 코튼 덕 위에 먼저 토끼 가죽을 끓여 만든 아교 용액을 얇게 펴 발랐다. 그리고 묽은 유화 물감을 코튼 덕에 바르면 물감이 캔버스에 흡수되는 동시에 아교층을 따라 번져 나가면서 마치 수묵화 같은 은은한 느낌을 자아냈다. 그는 우선 점을 찍고 그 점 외부를 사각형으로 만들었다. 그리고 이미 찍어 놓은 점 위에 반복해서 또 점을 찍었다. 그렇게 허리가 아플 정도로 하루에 10-15시간 동안 계속해서 점을 찍었다. 이러한 그의 기법과 구성은 마침내 그의 작품 ‘하늘과 땅 24-IX-73 #320’(1973)에서 절정을 이룬다.

김환기, 하늘과 땅 24-IX-73 #320, 1973

이 작품은 점·선·면이 완벽하게 조화돼 김환기의 ‘푸른 점화’ 가운데서도 제일 아름답다고 평가받는다. 건강이 안 좋아진 그는 이 작품을 완성한 날 일기에 이렇게 적었다. “죽을 힘을 다해서 완성했다.” 김환기하면 ‘한국 근현대미술에서 가장 중요한 작가’, ‘추상미술의 선구자’, ‘국내 현대미술 경매 최고가 10점 중 9점을 차지할 정도로 비싼 작가’ 등 다양한 수식어가 따라오지만, 그 중에서도 엄청난 작품 경매가로 많은 사람들에게 알려졌다. 그가 생전에 스스로 ‘점화(點畵)’라 명명한 대형 유화 추상 중 하나인 ‘우주05-Ⅳ-17 #200 (1971)’가 2019년 11월23일 크리스티 홍콩 경매에서 132억에 낙찰됐다.

김환기, 우주 05-Ⅳ-17 #200, 1971

두 개의 점화가 마치 쌍둥이처럼 나란히 붙어 있는 이 작품의 부제는 ‘우주’다. 우리를 포함해 삼라만상을 다 품고 있는 이 ‘우주’는 우리들의 시간과 공간도 품고 있다. “그제도 어제도 오늘도 그 점을 찍는 일을 하고 있다. 오만 가지, 죽어간 사람, 살아있는 사람, 흐르는 강, 내가 오르던 산, 돌, 풀포기, 꽃잎…. 실로 오만 가지를 생각하며 내일을 알 수 없는 미래를 생각하며 점을 찍어간다. 그제도 어제도 오늘도 그 점을 찍는 일을 하고 있다. 오만 가지, 죽어간 사람, 살아있는 사람, 흐르는 강, 내가 오르던 산, 돌, 풀포기, 꽃잎…. 실로 오만 가지를 생각하며 내일을 알 수 없는 미래를 생각하며 점을 찍어간다.” -김환기- 1937년 4월, 24살의 김환기는 일본 유학을 마치고 돌아왔다. 그리고 피란생활 중 허리를 펼 수 없는 다락방에서도 “그저 그릴 수밖에 없다”며 붓을 들던 김환기는 30대에 교수직을 내팽개치고 프랑스 파리로 건너가 그저 40대의 무명 동양인 작가로서 활동했다. 그러다 뉴욕으로 건너갔고 50대에 드디어 자신만의 새로운 길인 ‘점화’를 발견했다. 그리고 61세에 세상을 떠나기 며칠 전까지 “꿈은 무한한데 세월은 모자라다” (김환기의 뉴욕일기)라고 말하면서 점을 찍었다.

김환기, 17-VI-74 #337, 1974 (사진출처: 아트조선)

김환기는 작품 ‘17-VI-74 #337’을 그린 뒤 다음 달인 7월 25일에 세상을 떠났다. 그는 죽는 날까지 더 그릴 수만 있다면 더 그리고 싶었다고 했다.

윤형근(1928-2007)과 김환기는 비슷한 시기에 살았다. 하지만, 분명 다른 삶을 살았다. 이렇게 넉넉한 가정 형편 속에서 미술을 배울 수 있었던 김환기와는 달리, 윤형근은 한국 전쟁을 경험하고 정치적 이념의 혼란 속에서 고단한 삶을 살았다. 그래서 윤형근은 자신이 가장 좋아하던 예술가이자 스승이었던 김환기의 미술에 많은 영향을 받았음에도 불구하고 궁극적으로는 미학적으로 다른 길을 걷었다. 그는 김환기 작품에서 느껴지는 고요하고 정적인 정서보다는 자신은 어두움과 절망을 그려넣었다고 스스로 고백했다. ‘형무소에서 나와서 이제껏 그렸던 그림을 전부 부숴버리고 독기를 내뿜었어요. 73년부터 그림이 확 달라진 계기는 이런 이유에서예요.…… 처음에는 원색인데 그 위에 덧그리니까 까맣게 되고, 아예 검게 만들어버리고 싶어 울트라 마린하고 번트 엄버를 물하고 섞어 먹빛으로 그린 것이에요. 또 그때는 돈이 없어 큰 캔버스에 물감으로 그릴 엄두가 나지 않아 물감을 테레핀에 풀어서 묽게 그리기 시작했어요.’ - 오상길, 윤현근 대담, ‘현대미술 다시 읽기 3(ICAS,2002)’ -

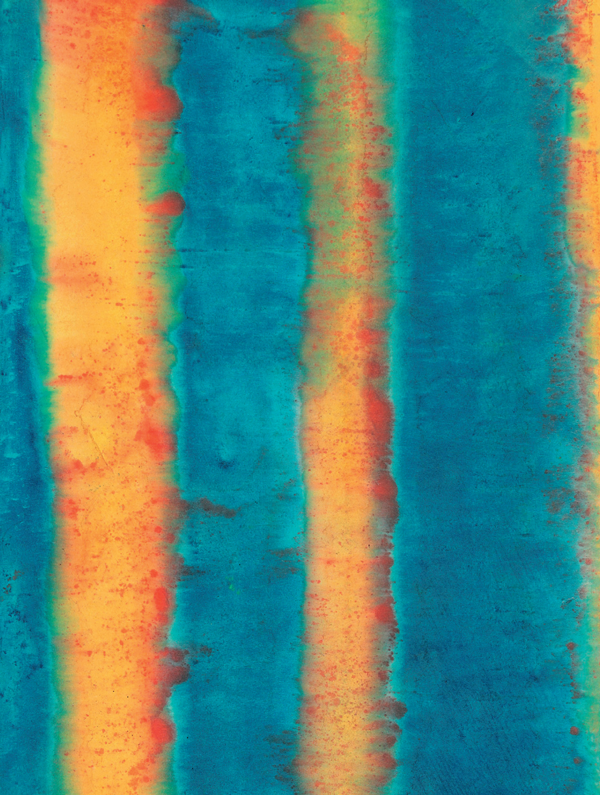

윤형근, Drawing, 1972 (사진출처: 코리아나)

그의 말대로 윤형근은 처음에는 밝은 색으로 작품을 그렸다. 그런데, 1973년 형무소에서 나온 후 작품에서 밝은 색이 사라졌고 윤형근 특유의 색채인 묵색이 등장했다. 이 시기의 작품을 그는 스스로 ‘천지문’이라고 불렀다. “내 그림의 명제는 하늘과 땅과 문, 즉 ‘천지문(天地門)’이다” – 윤형근 -

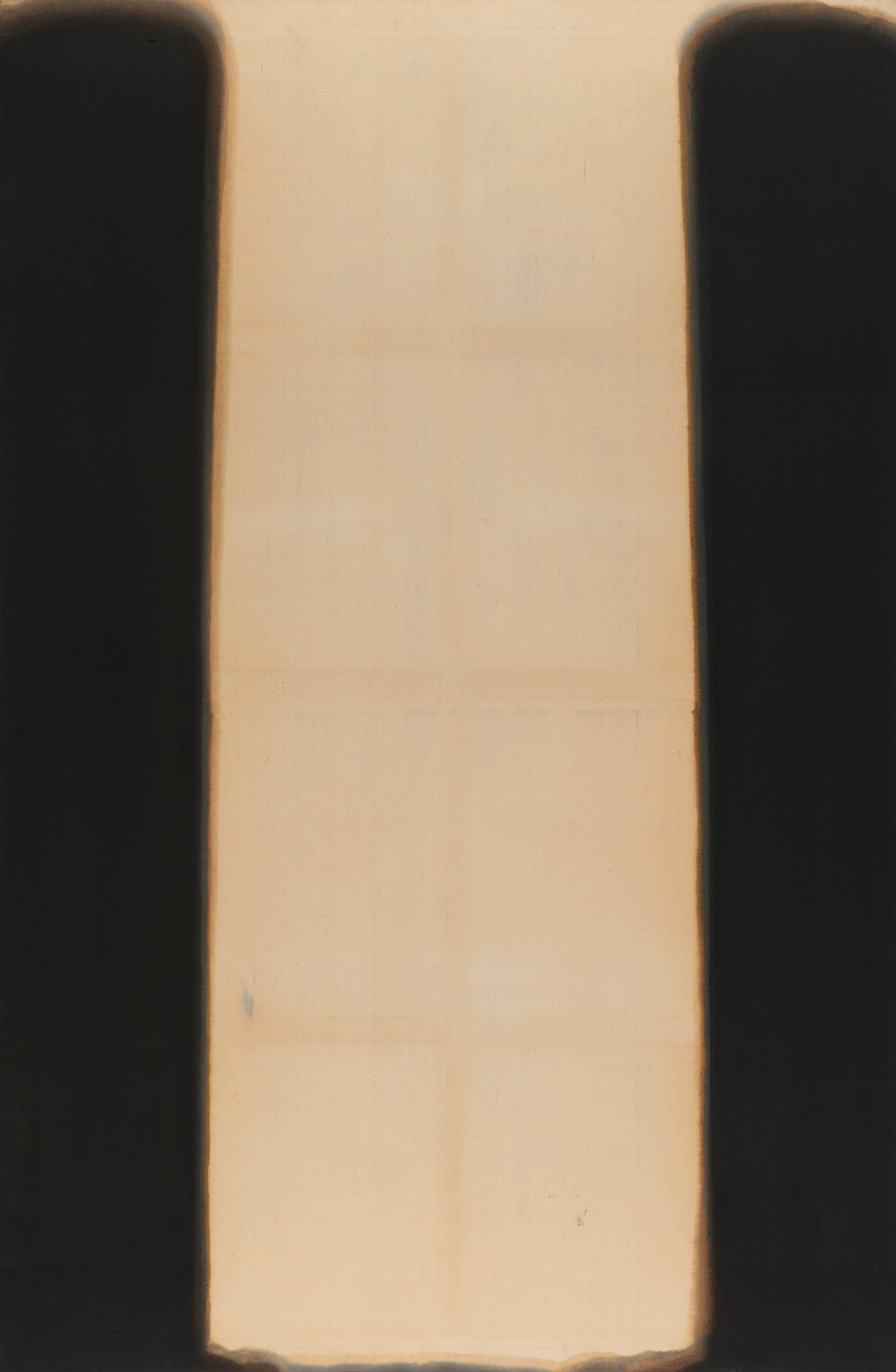

윤형근, Umber-Blue `77-33, 1978 (사진출처: 월간미술)

그가 ‘청다색(Umber-Blue)’이라는 이름을 붙인 이 시기 작품들은 청색이나 갈색을 각각 칠한 뒤 그 위에 다시 겹쳐 칠하거나 미리 두 색을 섞어서 화면을 채우고 또 비웠다. 묵직하게 쭉 내려 그은 기둥의 가장 자리는 수묵화처럼 말갛게 번져나가거나 바탕색이 되었던 청색이나 갈색이 먹색 아래로 드러나게 했다. 물감이 바탕에 스며들어 번지면서 기둥 색면과 바탕의 경계는 흐려졌고, 그래서 바탕과 기둥이 분리되어 있으나 하나가 되어 있는 듯 보인다. 이렇게해서 바탕재의 질감도 색면도 여백에서 모두 자연스럽게 드러난다.

윤형근, Umber-Blue `77, 1977 (사진출처: 월간미술)

이 작품도 역시나 색과 형태, 작업 방식이 모두 단순해 보인다. 그러나, 화폭 양쪽에 내려 그은 기둥과 여백은 보는 사람들로 하여금 먹먹한 느낌을 들게 한다. “내 그림은 잔소리를 싹 뺀 외마디소리를 그린다.” – 윤형근 -

(다음에 계속…) 유로저널칼럼니스트, 아트컨설턴트 최지혜 #Kculture #Kart #윤형근 #김환기 #다색 #점화 #유로저널 #최지혜예술칼럼

Category

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

같은 여백, 다른 느낌 – 먹빛의 공격성(Aggression), 윤형근

같은 여백, 다른 느낌 – 먹빛의 공격성(Aggression), 윤형근

신뢰와 존중의 관계 – 윤형근과 김환기 1

신뢰와 존중의 관계 – 윤형근과 김환기 1